【報告】「アフリカの子どもの日」in Kumamoto

第33回「アフリカの子どもの日」in Kumamoto を開催しました

【開催日】2025年7月4日(金) ・5日(土)・6日(日)

【会場】

・4日(金) 熊本県立劇場地下大会議室

・5日(土) 熊本県立劇場演劇ホール、ホワイエ

・6日(日) 九州ルーテル学院大学チャペルおよび各教室

【参加人数】

・4日(金) 50名(留学生、学生、一般)

・5日(土) オープニング、講演会 270名(留学生、学生、一般)

交流会 250名(留学生、学生、一般)

・6日(日) 分科会、シンポジウム 242名(留学生、学生、一般)

熊本県ユニセフ協会は1992年の設立当初よりユニセフ支援の最優先地域としてアフリカに焦点を当て、アフリカ統一機構で制定された「アフリカの子どもの日」にちなんで活動を展開してきました。アフリカの子どもたちのおかれている過酷な状況を人々に知らせ関心を持ってもらい、日本に住む私たちに何ができるかを各々が考える機会になればと開催し、今年で33回目になります。

今回は、駐日ブルキナファソ大使による基調講演、および京都大学名誉教授・高橋基樹氏による「アフリカの現在と未来」に関する特別講演が行われました。また、5つの分科会では、高校生中心の実行委員会が運営され、各テーマについて学習を深めました。交流会では、アフリカからの留学生と日本の高校生が日本文化やアフリカのダンスを紹介し合い、文化交流が行われました。今回のイベントには18カ国から55名の留学生が参加し、熊本の学生は計5回の実行委員会を経て当日に臨みました。

【7月4日(金) 1日目】

講演 「私が水俣病から学んだこと」~正直に生きる~

講師 緒方正実氏 水俣病資料館語り部の会会長

2007年から語り部として活動し、水俣病は今も続いていると語っています。アフリカの子どもの日には、「正直に生きること」「水俣病から学んだこと」「間違いを認める大切さ」「伝えたい思い」「正しい知識を得ること」の5つをテーマに挙げました。生まれ故郷で差別や偏見を受けながらも、38年間水俣病と向き合い、貴重な人生経験を得たと語りました。公害の影響と国の対応についても触れ、「貴重な生き方を体験した。人生に悔いなし。」 と締めくくられました。

講演後、ブルキナファソ駐日大使に実生の森の木の枝から作ったこけしを贈呈されました。

【7月5日(土) 2日目】

オープニング

今年は、熊本ジャンベクラブのジャンベの演奏で、来賓が入場。次に熊本市立必由館高校和太鼓部の和太鼓がステージいっぱいに音を響かせオープニングがスタートしました。

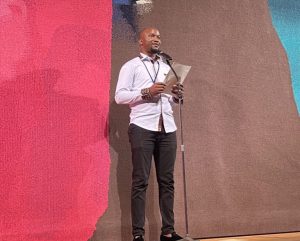

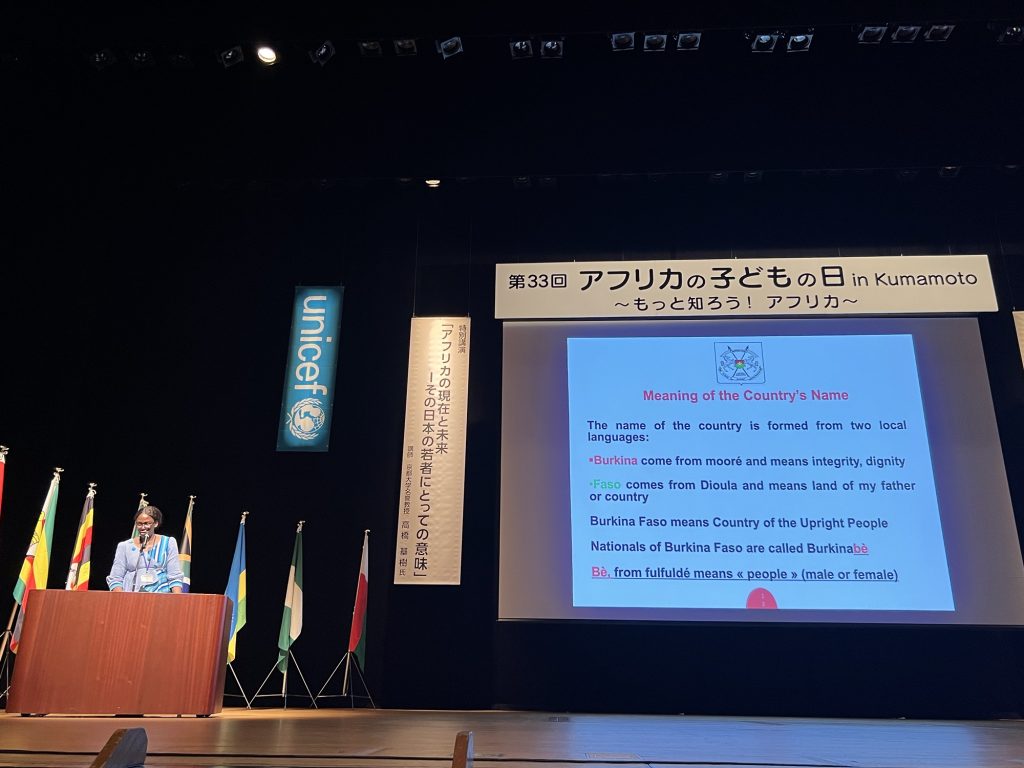

基調講演

「安全の危機的状況下にあるブルキナファソの子どもたち:

権利を守るとは」

ビバタ・ネビエ・ウエドラオゴ駐日ブルキナファソ特命全権大使

アフリカには飢餓、感染症、武力紛争など多くの課題があり子どもたちに大きな影響を及ぼしているが、その中でブルキナファソは特殊な状況にある。2015年以来テロリスト集団の襲撃により国の安全が危機的状況に陥っている。襲撃を終わらせるために政府も努力を重ねているが、土地を捨て人々は国内避難民となっている。脆弱な状況におかれた避難民は子どもたちにも労働の一端を担わせている。避難民を受け入れている地域では子どもの数が増え、学校も深刻な状態に陥っている。

このようにテロリスト集団の襲撃により、教育制度の存続が危ぶまれている。しかし、このような中でも政府の努力により安全状況は落ち着きつつある。また、国家予算の28.34%が教育部門に充てられている。

ユニセフは政府を支えており教育分野の向上を図っている。

「危機の時に会っても子どもが誰一人取り残されないために。」ブルキナファソの子どもたちのための国際的な連帯をお願いしたいと結ばれました。

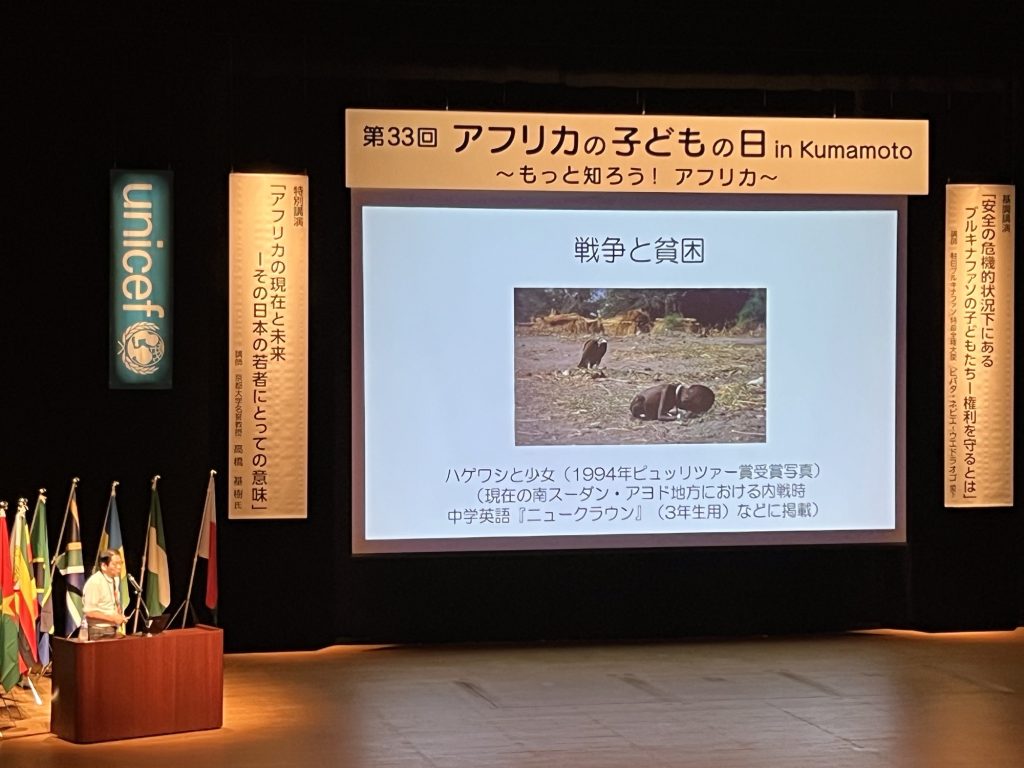

特別講演

「アフリカの現在と未来―その日本の若者にとっての意味」

高橋基樹 京都大学名誉教授

我々は生まれてくる場所、地域、時代、社会を選ぶことはできない。学校もないところだったら? 自分だったらという発想を持ってほしい。

一方、アフリカにはインフォーマルなモノづくりの世界がある。彼らは正式な教育は受けていないが、裕福な生活をしており職人として弟子も雇っている事実もある。かたや都市から2~3㎞離れればスラムが広がっている。

なぜ遠いアフリカに関心を持たなければいけないのか?我々はアフリカと関係がないのか、何もしなくてもいいのか、どうしてよその知らない国を助けないといけないのか?今日の飢餓疾病の蔓延は特別のものなのか?アフリカは本当に遠いのか?アフリカへの支援について考えてほしい。2100年には世界の新生児の約50%はアフリカの子である。アフリカが助けてくれる時代がやってくるかもしれないと会場に多くの問いかけを残し講演を閉じられました。

交流会

高校生による日舞に始まり、民謡、アフリカの国紹介、じゃんけん列車、そして、花笠音頭ではみんなで輪になり会は盛り上がりをみせました。参加者は、食事をとりながら留学生との話も弾み、留学生、高校生ともに浴衣姿で夏の夕暮れの一時を楽しみました。

【7月6日(日) 3日目】

分科会

①アフリカの風土〜地域社会〜

講師:和崎春日氏(中部大学名誉教授)

②アフリカの歴史と経済

講師:高橋基樹氏(京都大学名誉教授)

③アフリカにおける教育

講師:永遠瑠マリールイズ氏(「ルワンダの教育を考える会」理事長)

④アフリカの食生活

講師:戸次元子氏(管理栄養士)

⑤はじめ知るアフリカ〜見て、聞いて、体験しよう〜

講師:姫野早百合氏(熊本県立大学国際交流センター)

当日まで実行委員会を5回開催し、留学生も加わりより学びを深めていきました。また、各分科会グループで講師の先生とオンラインで話し合いを持ち当日の分科会に臨みました。

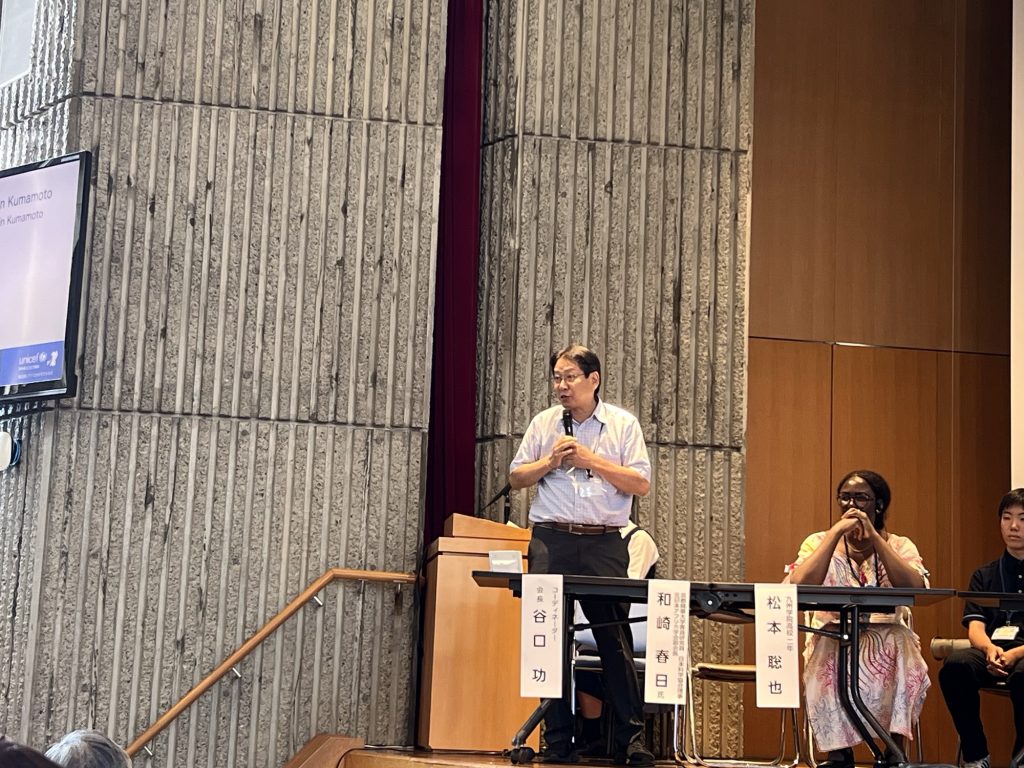

分科会発表・シンポジウム

午前の分科会を受け、各分科会の代表(学生、留学生)が発表し、それぞれの講師がコメントを添えました。

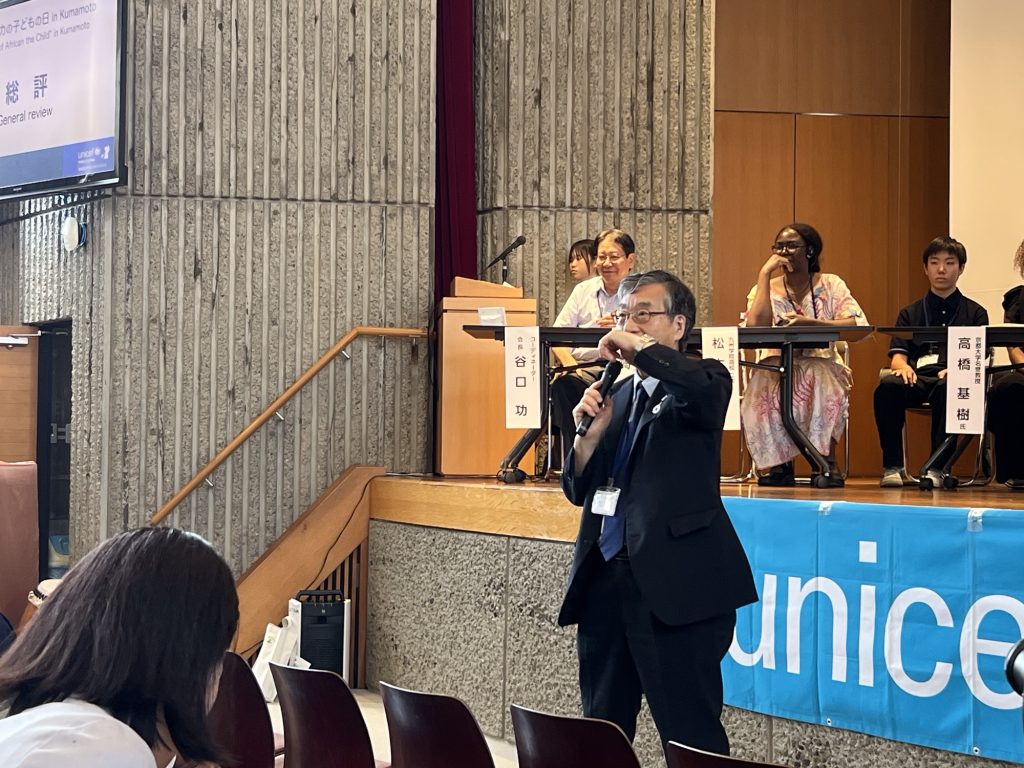

クロージング・セレモニー

大使より、それぞれがとても重要なテーマであった。教育によって持続可能な社会を作ることができる。質問も多くアフリカに関心を持っておられることに希望を感じる。この希望がアフリカを変える。この機会に感謝し、またお会いできることを楽しみにしているとお言葉をいただき、高橋基樹先生が総評を、谷口会長が「アフリカの子どもの日」のまとめを参加者に伝え、留学生代表、副実行委員長の挨拶で会を締めくくりました。